Tratte dal libro Da Fattoria a Poggio imperiale di Alfonso Chiaromonte

Le usanze e le tradizioni della mia terra d’origine hanno risvegliato in me tanta gioia e tanto amore, da farmi rivivere quel periodo spensierato della mia giovinezza, quando mi dilettavo a scrivere e presentare scenette in “vernacolo terranovese”.

Le tradizioni del tempo passato non sono del tutto scomparse, anzi rivivono ancora in alcuni centri garganici e della Capitanata.

Mi sembra di sentire in qualche contrada i canti melodiosi dei pastori, che riecheggiano nell’aria fredda. I canti, che peccano un po’ di leggende di un tempo mai esistito, vogliono essere un elogio alla femminilità, sia in quelli pastorali sia in quelli popolari.

E’ bello ricordare i graziosi stornelli, simili a quelli toscani, che riempivano di note melodiche i nostri campi, durante le maggiori raccolte dell’anno; la mietitura e la vendemmia: Fiore d’amaren’ e

E’ bello ricordare i graziosi stornelli, simili a quelli toscani, che riempivano di note melodiche i nostri campi, durante le maggiori raccolte dell’anno; la mietitura e la vendemmia: Fiore d’amaren’ e

ninne mije sta’ luntan’ e

me vu’ bben’ e

la, la, lai, la!

Fiore de viol’ e

tu staie a lu frisch’e

j a lu sol’ e

la, la, lai, la!

In paragone degli stessi provenzali di Celle e Faeto, degli stessi albanesi di Chieuti, Casalvecchio e Poggio Imperiale, gli abruzzesi, trapiantandosi nella Capitanata con il loro dialetto, con le loro abitudini e le loro superstizioni, furono i più refrattari ad accomunarsi con gli abitanti del posto.

Il popolo commentava a modo suo la vita dei singoli ospiti:

Chiagne u pucurare

Quann fiocca;

Nun chiagne quante

Se magne la ricotta.

Chiagne u pucurare

Quanne fa frische;

Nun chiagne quante

Se magne la muscisceke.

“Si cantano gli antichi canti indigeni, belli nella loro grave semplicità, nobili sinfonie sviluppatesi sopra una profonda nota centrale su cui si intonano le lunghe cadenze dei cori, ove è raro che si mescoli la stridente raucedine di voci avvinazzate. Non so dire se i canti siano d’amore o liturgici, tanto sono solenni”.

Normalmente il metro usato è l’endecasillabo. La strofa è in genere costituita da otto versi a rime baciate, o uniti per assonanze. Ogni strofa costituisce un componimento completo: spesso racchiude tutta un’immagine finita, anche con più idee slegate, appena sbozzate.

Un tipo di canto specialissimo, un gaio canto primaverile, è quello che avviene su “i ndrand la”. Era usanza sospendere alla trave di casa, per modo che stia in direzione del vano della porta, oppure sospendere ad un robusto ramo di un albero un’altalena, “i ndrand la”, sulla quale due ragazze sedevano e si lasciavano dondolare intonando il canto, prima l’una, poi l’altra, verso a verso, facendo procedere ogni volta da un oré-e che serviva come per prendere la giusta intonazione, e che non aveva, che io sappia, alcun significato.

Molto graziosi erano a volte gli scherzi per bimbi, tanto che ne voglio citare uno per intero:

Bella, bella;

e picch’ e pacch’ fa lu zenale

all’aria fina de lu mare:

Bella, bella!

cala, cala, lu panarélle,

e quanta cose te voje dà!

‘na noc’ e na nocélle

e na castagna pe magnà.

Lu vi, lu vi, lu vi!

mo ce ne vène,

e ka sigarètte ‘mmócche,

mo va facènn’ u scème.

Quand’è bèll’u prím’ammóre,

lu secónd’è chiù bèll’angóre.

Abbasce a la maríne ce vénn’u pésce,

chiù u maníj’e chiù quille crésce.

Quand’è bèll’u prím’ammóre,

lu secónd’è chiù bèll’angóre.

E la vi, la vi, la vi!

mo ce ne vène,

e ku pannéll’ ruscie,

se la vide ‘n la canuscie.

Generalmente, come dappertutto, gli autori di questi versi dialettali restano ignoti ed ignorati.

La parlata dialettale di Poggio Imperiale abbraccia varie correnti, perché varie sono state le famiglie che si sono alternate in Poggio Imperiale dalla sua origine ai giorni nostri, provenienti da zone molto diverse tra loro. In base a tali elementi la parlata dialettale di Poggio Imperiale è chiamata lingua alloglotta.

La colonia albanese poco ha lasciato delle sue tradizioni e del suo folklore. Si possono ricordare le parole “chiatràte”, che significa infreddolito, indirizzito dal freddo; “kakagle” che significa balbuziente. I pastori d’Abruzzo sono stati quelli che più profondamente hanno influenzato la lingua e le usanze durante il periodo della loro transumanza, perché essi si fermavano per circa tre quarti dell’anno nel territorio di Poggio Imperiale.

Parole che riflettono le modeste usanze di casa: u daccialarde “il tagliere”, u taulére “la spianatoia”, i sfringeli “pezzi che avanzano dallo strutto”, resckarà (con la s schiacciata alla napoletana) “risciacquare”, u fucaríle “il focolare”, a fazzatóra “dove si impasta il pane a mano”.

La terminologia delle attività di campagna: u nicchiareco “il prato”, l’acchie “la bica di frumento”, i listre “la resta del frumento”, la kàma “il glume o i pezzi che si staccano dal frumento”.

Una terminologia che sembra creata dai pastori, perché dall’Abruzzo alla Puglia potessero aprire un colloquio con le popolazioni che incontravano lungo le interminabili vie della transumanza.

Inoltre c’è da ricordare la lóte “il fango”, na sckife “uno spicchio”, la pertóse “l’occhiello”, u kacciakarne “il forchettone”, le vernici “le scintille”, u zurre “il becco”.

E’ presente pure la pressione che dovettero esercitare i napoletani, specialmente fino a quando Napoli è stata l’effettiva capitale del Sud. Infatti si può confrontare una terminologia più o meno tecnica: il teniere ricorrente nelle Prammatiche del Regno di Napoli, per indicare “il calcio del fucile”, la mórra, per indicare una grande quantità di uomini e animali, la kúnnela, per indicare la “culla” ecc. Esiste ancora una terminologia comunissima: sckantà “spaventarsi”, skutelà “scuotere”, zumpà “saltare”.

Timide, ma accertate le apparizioni di un napoletaneggiante àmma fa festa (con il rafforzamento della m nella prima persona plurale) contro ad un appenninico magnàme “mangiamo” (dove non avviene questo rafforzamento della m nelle stesse condizioni).

Il pugliese di tipo foggiano è pure presente con pochi fatti, ma anche questi sostanziali. C’è da notare facime “facciamo”, nzònghe “non sono”, l- a dditte con due d per “l’ha detto” e così via.

Cose che fanno a pugni con fenomeni come la palatalizzazione di si (cfr. trascì “entrare”) o anche l’uso della forma iéve p perse “era perduto”, che sono fatti tipicamente appenninici e pastorali.

Tutte le lingue sono in “fieri” e tutte accusano dei colpi, che poco a poco potrebbero sfiancare una parlata e rifarla tutta diversa dalla precedente. Infatti la lingua cambia giorno dopo giorno, si adegua a nuove condizioni, muta con il mutare della società e degli aspetti storici, economici, culturali, e, in poche parole, è un mezzo completo, sempre vivo, in continuo ampliamento ed aggiornamento.

°°°°°°°°°°

Nei paesi garganici o almeno in alcuni di essi, l’arte della “fattucchiera” è ancora fiorente.

L’amore, la vendetta, la speculazione, ogni cosa ricorre alla fattura nei momenti più difficili. La “fattucchiera” sa gli specifici per fermare le fortune meglio avviate; per rovinare la salute o le sostanze di chi si vuole affatturare. L’arte, i segreti, le formule, i motti diabolici, i libri misteriosi si tramandano di madre in figlia, poiché sono quasi sempre donne che esercitano il mestiere. La povera gente va a cercare la “fattucchiera”. I ricchi, se hanno in casa un ammalato cronico, o liti in famiglia, o matrimonio andato a monte, se la vedono comparire improvvisamente. E’ magari una donna delle loro campagne, una persona che mai essi avrebbero sospettato di stregoneria. S’insinua per vie traverse, s’offre timidamente: è una cartina che deve mettersi di nascosto nel brodo, un ciuffo di capelli che deve tagliarsi al paziente mentre dorme, alcune frasi misteriose che si devono recitare in speciali circostanze. E in quelle cartine quali sozzure! polvere d’ossa umane, sangue essiccato, capelli sottilmente tritati, erbe, gesso, spesso innominabili lordure donnesche!

L’amore, la vendetta, la speculazione, ogni cosa ricorre alla fattura nei momenti più difficili. La “fattucchiera” sa gli specifici per fermare le fortune meglio avviate; per rovinare la salute o le sostanze di chi si vuole affatturare. L’arte, i segreti, le formule, i motti diabolici, i libri misteriosi si tramandano di madre in figlia, poiché sono quasi sempre donne che esercitano il mestiere. La povera gente va a cercare la “fattucchiera”. I ricchi, se hanno in casa un ammalato cronico, o liti in famiglia, o matrimonio andato a monte, se la vedono comparire improvvisamente. E’ magari una donna delle loro campagne, una persona che mai essi avrebbero sospettato di stregoneria. S’insinua per vie traverse, s’offre timidamente: è una cartina che deve mettersi di nascosto nel brodo, un ciuffo di capelli che deve tagliarsi al paziente mentre dorme, alcune frasi misteriose che si devono recitare in speciali circostanze. E in quelle cartine quali sozzure! polvere d’ossa umane, sangue essiccato, capelli sottilmente tritati, erbe, gesso, spesso innominabili lordure donnesche!

Non occorre conoscere i misteri della fattura a fondo per sapere alcuni rimedi che però hanno comune origine con essa. I “vermini” dei bimbi si curano tagliando a piccoli pezzi in un piattello d’olio d’oliva un filo di cotone bianco alla presenza del bimbo malato, sul ventre del quale poi si segnano delle piccole croci con quell’olio, recitando alcune frasi misteriose: tutto il segreto sta in quelle frasi! Così il mal di ventre, il mal di capo, il mal di reni, tutte le malattie hanno le loro misteriose parole.

Anche la morte conservava un rito caratteristico, quasi pagano. La salma del morto, in qualche paese garganico, era seguita da alcune donne, in genere parenti dell’estinto o solamente amiche, le quali piangevano o fingevano di piangere ad alta voce, come le antiche “preficae”. In altri paesi le donne del popolo piangevano sul cadavere in casa, per molte ore, con alte grida, chiamando l’estinto e ricordandone i pregi con voce cadenzata come in una nenia liturgica.

“Per molti giorni seguenti il lutto, la famiglia del morto riceve dai parenti e dagli amici il pranzo che si chiama “ricònsolo”, di consòlo, pranzo che molte volte acquista le proporzioni e le sontuosità di un vero banchetto per gare di munificenza tra coloro che lo preparano. Gli uomini in lutto per qualche mese non si radono la barba. In casa, per circa un anno, nei lutti gravi, non si preparano le vivande di maggior lusso, i fritti, i dolci… La famiglia in lutto non manda doni, ma può ricerverli.

Quello dei doni reciproci è un uso che acquista, in alcune ricorrenze, principalmente per il Natale e per la Pasqua, proporzioni veramente straordinarie. Per le vie è un continuo andirivieni di ragazze, che portano in canestri ben coperti da tovaglioli: pesce, uova, dolci, ciambelle, pezzo di agnello…

Una festa caratteristica per le usanze caserecce è la Pasqua. Per questa occasione le donne preparano “i puccellati”, dolci casalinghi, fatti con pasta intrecciata di circa due chili e i “panarelli”, panierini fatti con la stessa pasta contenenti uova lesse e adornati di ramoscelli d’ulivo.

Nel giorno di Pasqua è usanza mangiare gli asparagi selvatici con le uova: “u brudètte”; lo spezzatino con l’agnello, uova e formaggio. Alcune massaie aggiungono anche i “carducci” (ortaggi). Oltre ai dolci nominati, sono preparati anche i “taralli” dal sapore dolce e i “tarallucci” (tarallini) dal sapore salato. Questi ultimi abbondano di più per meglio gustare un buon bicchiere di vino paesano. Per la sera si prepara l’agnello al forno con patate e “lampajuoli” (cipollaccio) o anche i torcinelli”.

°°°°°°°°°°

Le consuetudini più belle erano quelle che avvenivano durante i festeggiamenti dei patroni San Michele Arcangelo e San Placido Martire, che ricorrono il 29 settembre e il 5 ottobre.

La gente aspettava con ansia questi giorni. Si preparava da lungo tempo. Era felice perché finalmente poteva uscire di casa e starsene fuori il più a lungo possibile.

Un primo movimento si vedeva la mattina per le funzioni religiose e poi in modo particolare il pomeriggio per le tradizionali gare.

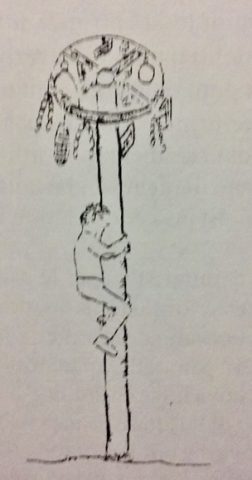

Si ergeva in piazza un palo altissimo, “la cuccagna”, lavato con una brodaglia di calce e sapone.

Sulla cima erano legati dei regali: prosciutto, salsicciotti, pasta, sigarette… Molti giovani e molti uomini a turno tentavano di arrampicarsi, ma senza risultato. Per avere un’ascesa facile si riempivano le tasche di sabbia, cospargendone il palo per evitare una scivolata. Lavoro inutile. I muscoli tesi, le gambe avvinghiate al palo. Tutto era inutile. Il giovane tentennava, si riprendeva tra gli incitamenti della folla, ma non vi riusciva ed alla fine scivolava giù tra la delusione generale. Un altro animoso tentava la salita, poi un altro ed un altro ancora, ma senza successo. Il prosciutto e le altre cose inutilmente invitavano ed allettavano i giovani a raggiungerli. Ecco, uno stava quasi per toccare la cima, la folla impazziva, gridava, incoraggiava, ecco, tendeva la mano, stava per afferrare il prosciutto, ma… scivolava giù.

Naturalmente si doveva pur raggiungere la cima. Allora alcuni prendevano delle tavole molto lunghe, su cui un improvvisato scalatore poteva poggiare i piedi ed evitare un’ennesima scivolata. Il gioca era fatto. Sollevando tavola e persona, un giovane raggiungeva la cima, staccava i regali e ridiscendeva tra gli applausi dei presenti.

Un’altra tradizione ormai estinta era quella della corsa degli asini. Anch’essa era avvincente, interessante, piena di entusiasmo e di paure. Era anche abitudine, ormai superata, fare la corsa del cucchiaio con l’uovo. Ecco come si svolgeva: le mani legate dietro la schiena, un cucchiaio in bocca con sopra un uovo, si correva intorno alla piazza a forma di corona circolare, cercando di portare l’uovo intero fino al traguardo. Aveva inizio la gara e già si erano formati i vari gruppi, incitando chi l’uno chi l’altro concorrente. Tra il chiasso dei bambini, il pessimismo dei grandi e gli incitamenti degli amici, si levava un riso generale. Un concorrente scivolava e faceva degli sforzi incredibili per rialzarsi, assumendo gli atteggiamenti più strani e più buffi per non far cadere l’uovo che era sul cucchiaio. Un altro per la fretta “inciampava” e faceva cadere l’uovo, che per sua fortuna restava ancora intatto e, bocca a terra, cercava con il cucchiaio di rimetterlo nella sua primitiva posizione, torcendosi ed improvvisandosi giocoliere. Finalmente, dopo tanti sforzi, dopo aver assunto gli atteggiamenti più goffi, rimetteva l’uovo nella sua posizione originaria, poi c’era la volata dei pochi che erano riusciti a tenere fino al termine il testimone: l’uovo.

Questi giochi, come pure altri, non erano la caratteristica di ogni festa, perché molti cedevano il posto al tradizionale “ciuccio”.

Il “ciuccio” ha l’aspetto di un asino bardato a festa. Lo scheletro di canne è ricoperto poi di carta colorata e di bandierine. Tra i fori delle canne sono posti mortaretti e bengali. Sulla schiena vi è un buco, dove si infila la persona, che, giunta in piazza, trattando e sparando molti mortaretti, gira intorno alla piazza, seguito dai più giovani. La gente si diverte e ride. Ogni sgroppata del “ciuccio” equivale a spari e lanci di bengali. Ora corre, poi rallenta. Ecco che solleva la coda e fuoriesce un petardo, che, intrecciando vari giri nell’aria, si incendia. La coda sta prendendo fuoco e l’uomo che lo tiene, fingendosi una bestia dolorante per essersi bruciacchiata, corre ancora più forte, facendo uscire a più riprese dalle canne spari di mortaretti. Le riserve si stanno esaurendo. Il “ciuccio” ormai è vicino all’agonia, anche perché sta prendendo fuoco pure la schiena. L’uomo salta fuori e il “ciuccio” muore in una vampata che avvolge anche la testa, tra lo sparo degli ultimi mortaretti.

I giochi dei ragazzi sono diversi e cambiano secondo le stagioni. La piazza è sempre il centro della riunione. Le fosse, depositi per il grano, hanno permesso di giocare “a ttana e vvolpe”. E’ questo un gioco pieno di movimento e di brio, formato da cinque, sette o più ragazzi. Si fa la conta. Quello che resta per ultimo fa la volpe, mentre gli altri occupano le tane (fosse). La povera volpe è alla ricerca di una tana, ma le trova tutte occupate. Per liberarsene una i ragazzi si devono scambiare di posto. Questo avviene ad un cenno comune. La volpe corre di qua e di là, perché deve riuscire ad occupare un posto lasciato vuoto durante lo scambio. Se vi riesce, sarà il nuovo rimasto fuori a fare la volpe. Così si continua fino a quando tutti si stancano.

Il gioco dei “curli” avviene sempre in piazza per la comodità delle fosse.

I “curli” sono delle piccole trottole di legno con una punta di ferro. Si avvolgono con uno spago colorato (a zajàglie), preparato dagli stessi ragazzi. Fatto il lavoro di avvolgimento, sono lanciati come una frusta e cadendo girano tanto forte, a seconda della violenza con cui sono stati lanciati. Il curlo rotante si fa scivolare sul palmo della mano e in tal modo si cerca di colpire quello dell’avversario. Il giocatore che non vi riesce perde e dà il proprio “curlo”, come pegno, per essere colpito a sua volta con la punta di ferro del “curlo” avversario e facéven’i zikke”.

A “cavallo lungo” si gioca così.

I capisquadra scelgono i compagni, che, a seconda del numero, le squadre possono essere di quattro, di cinque e finanche di sei compagni. La squadra perdente al sorteggio si dispone in modo da formare uno strano cavallo, avente tante zampe, quanti sono i ragazzi partecipanti. Il più robusto punta le braccia contro il muro, sostenendosi così. Il secondo abbranca sedere e cosce del primo, nascondendo in qualche modo la testa tra anche e braccia e così via tutti gli altri. Lo strano animale così formato attende i cavalcatori. Questi saltano in ordine di grandezza e di peso. Il più agile salta per primo e poi via tutti gli altri. La regola del giuoco è che il saltatore rimane al posto raggiunto con il suo slancio nel salto. E’ proibito muoversi, aggiustarsi e soprattutto toccare terra con i piedi. Non mancano in merito polemiche, discussioni. Avviene di frequente che lo strano animale inerpica troppo la schiena; facile quindi il disarcionamento. Spesso il peso è sostenuto da un solo compagno sottostante, allora la piramide umana crolla.

A volte qualche ragazzo offre ammirata prova di grazia e agilità: ammesso al giuoco per necessità di pareggio dei giocatori, anziché posarsi sul cavallo, vola addirittura sui cavalcatori e si afferra alle loro teste o colli, quasi strozzandoli, tenendosi a mezz’aria, come un fringuello.

La piazza è stata per tanti anni l’unico ritrovo dei giovani, il punto d’incontro per trascorrere liberamente le lunghe e noiose ore pomeridiane e serali del periodo primaverile ed autunnale. Ora tutto è cambiato. E’ cambiata la piazza, la mentalità dei giovani. Si pensa al passato con rammarico e ritornano alla mente i ricordi di una gaia e spensierata gioventù.

Tutto si trasforma, tutto si rinnova, ma resta intatto il ricordo della genuinità di un periodo che difficilmente può ritornare a vivere tra i giovani che hanno oggi problemi più grandi di loro.